Tra i simboli nel mondo che più rappresentano i Giappone nell’immaginario collettivo vi è senza ombra di dubbio il kimono, una veste finemente decorata che ancora oggi viene indossata nel Sol Levante. Approfondiamo insieme la sua storia intraprendendo un viaggio nella sua lunga evoluzione nei secoli, tra ricami, colori e antiche tecniche di tessitura e tintura.

L’origine

Il termine kimono 着物 significa letteralmente “cosa da indossare dalle braccia“, dove il primo ideogramma è il medesimo de verbo “kiru” 着る, “indossare”, ed il secondo dalla parola “mono” appunto “cosa”.

Il kimono è il vestito tradizionale giapponese per eccellenza, oggi simbolo del Giappone ed indossarlo richiede particolare attenzione e abilità, in particolare quello da donna. Bisogna specificare infatti che il kimono non è un capo realizzato esclusivamente per il gentil sesso ma, con delle variazioni in forma e colori, anche per gli uomini. Inoltre il capo è indossato anche dai bambini e varia a seconda dell’età, dello stato civile di chi lo indossa ed alla stagione nel quale lo si sfoggia.

Il suo utilizzo odierno è molto limitato, indossato quasi esclusivamente in occasione di cerimonie importanti o festival. Proprio a causa della poche occasioni nel quale si utilizza e della complessità della vestizione, è comune per le donne farsi assistere nella vestizione. La cerimonia nel quale si indossa è chiamata kimono kitsuke 着物着付け.

Nei secoli passati però il suo uso era molto più diffuso, rappresentando l’abito indossato giornalmente nelle corti giapponesi. È bene specificare che il kimono indossato quotidianamente era meno complesso e vistoso di quello da cerimonia, un tempo appannaggio comunque dell’aristocrazia e dei ceti più abbienti.

Cenni storici

Il kimono, nelle sue molteplici derivazioni, è frutto di una lenta evoluzione che nei secoli ha portato il capo per eccellenza giapponese ad importanti variazioni.

Dall’antichità al periodo Nara (fino al 794)

Come molti elementi della cultura giapponese, anche il kimono ha un’origine riconducibile alla Cina.

Le prime testimonianze dell’abbigliamento femminile in Giappone provengono dalle statue funerarie haniwa, che raffigurano donne con indumenti semplici, probabilmente influenzati dalle culture continentali.

Nel periodo Kofun la corte giapponese cominciò ad utilizzare un vestiario fortemente derivato da quello cinese, precisamente all’hanfu. Come sempre mi preme ricordare che in quel periodo storico la Cina era il punto di riferimento culturale, artistico, amministrativo e politico per l’intero estremo oriente. Il Giappone nello specifico era ancora in un una condizione di profonda arretratezza se paragonato al grande impero del dragone ed era naturale che cercasse di imitarne ogni suo aspetto, importando tra le tante cose anche la moda e soprattutto le tecniche di lavorazione del tessuto come lo shibori 絞り. Quest’ultima è una tecnica di tintura a riserva, caratterizzata dall’uso di piegature, torsioni, legature o cuciture per impedire alla tintura di penetrare in alcune aree del tessuto, creando così motivi decorativi unici.

Tra i fattori particolarmente importanti è necessario ricordare il codice Yōrō creato nel 718, all’inizio del periodo Nara, da Fujiwara no Fuhito. Il codice venne poi promulgato nel 757 e prevedeva regole dedicate al codice penale e civile. Tra queste regole alcune regolamentavano anche il vestiario, ad esempio distingue fra tre abiti: “abito da mattina”, “abito da cerimonia” ed “uniforme”. Inoltre si stabiliva che tutte le vesti dovevano essere sovrapposte sul davanti con una chiusura da sinistra a destra, seguendo la tipica moda cinese. Questa convenzione è seguita ancora oggi e la chiusura da destra a sinistra viene eseguita unicamente nel kimono indossato da un defunto.

La moda di questo periodo storico prende il nome di tenpyō Ishō 天平衣装, in riferimento all’omonimo periodo storico del periodo Nara che va dal 729 al 749 nel quale regnò l’imperatore Shomu. Gli abiti erano significativamente più semplici da indossare rispetto a quelli che si svilupperanno nel successivo periodo Heian; giacca con scollo più tondeggiante e maniche a tubo indossata da entrambi i sessi, queste ultime erano strette ed abbastanza lunghe da coprire le dita, seguendo l’idea che più si copriva maggiore era lo status sociale. Inoltre si indossava una lunga “gonna”, il mo 裳, che avvolgeva interamente il corpo.

In questo periodo nacque anche l’hakama 袴, un pantalone ampio indossato sia da uomini che da donne, ma meno formale. Oggi l’hakama può essere con le gambe divise (umanori) o senza divisione come una gonna (andon).

Periodo Heian (794–1185)

In questo periodo storico il Giappone smise di mandare continuamente emissari in Cina ed importarne le mode: nacque la cultura kokufū bunka 国風文化. Quest’ultima rappresenta il periodo Heian, una cultura identitaria non più mera imitazione di quella cinese.

La più celebre veste di questo periodo è certamente il Jūnihitoe 十二単, letteralmente 12 strati, ovvero un abito formale usato soltanto dalle dame di corte che con tutti i suoi strati arriva a pesare fino a 20 chilogrammi. Ogni strato ha un nome specifico che risparmio al lettore ma vi cito solo la parte superiore chiamata karaginu, letteralmente veste cinese, reminiscenza del periodo precedente. Oggi non viene più utilizzato se non dalla casata imperiale in rare occasioni. L’ultima è stata l’incoronazione dell’imperatore Naruhito nel 2019 quando le donne della famiglia imperiale e le loro dame di compagnia indossavano tutte il jūnihitoe. In quell’occasione l’imperatore, il principe ereditario Akishino e i loro gentiluomini di compagnia, indossavano il sokutai, l’abito formale maschile dell’antica corte giapponese.

In generale le vesti del periodo Heian persero ad esempio lo scollo tondoeggiante, mantenendo però la veste incrociata. Il mo non fasciava più l’intero corpo, ma si ridusse in un lungo strascico trapezoidale plissettato. Anche gli hakama (pantaloni) si allungarono oltre la lunghezza delle gambe creando anche qui uno strascico.

Nel tardo periodo Heian fece la sua comparsa una fascia che ad altezza vita aiutava a mantenere chiusa la veste degli uomini (ishi no obi), progenitrice del moderno Obi 帯, la cintura del kimono moderno. Inoltre diminuirono il numero di strati dell’abito portando anche a cambiare la destinazione d’uso del kosode 小袖, letteralmente manica corta, prima alla stregua di una sottoveste interna divenuto poi una veste vera e propria come l’hitoe, il moderno kimono senza fodera interna. Il kosode rappresenta così il vero antenato del kimono moderno con la differenza che non era foderato ed aveva le maniche cucite posteriormente e più corte.

Periodo Kamakura (1185–1333)

Con l’avvento del periodo Kamakura, caratterizzato da una società più militarizzata, l’abbigliamento femminile divenne più pratico. Il numero di strati del jūnihitoe fu sensibilmente ridotto ed il kosode iniziò a essere indossato normalmente come abbigliamento esterno. Questo segnò l’inizio della transizione verso il moderno kimono.

Il kosode si allungò fino alle caviglie, con maniche piccole, tonde e cucite al corpo del kimono. La cintura obi era sottile e si chiamava hoso-obi (細帯). Divenne di moda indossare il kosode drappeggiato sulle spalle o fatto scivolare sotto le spalle, tenuto fermo dall’obi. Questo stile portò alla successiva nascita dell’uchikake (打掛) nel periodo Muromachi che seguirà, un soprabito decorativo, molto elegante, indossato sopra il kosode e lasciato aperto (senza cintura), usato per le occasioni formali.

Periodo Muromachi (1336–1573)

La cultura aristocratica del periodo Heian era decaduta e i Samurai avevano guadagnato potere. I vestiti furono così modificati per essere più semplici e agevoli nei movimenti per adattarsi allo stile di vita più attivo del Samurai.

Il kosode divenne l’indumento principale per le donne di tutte le classi sociali. L’obi cambiò ulteriormente, più largo e decorativo per sostenere il kosode. Inoltre le maniche del kosode divennero più lunghe e ampie, staccandosi in parte dal corpo del kimono sotto le spalle, soprattutto per le giovani donne non sposate.

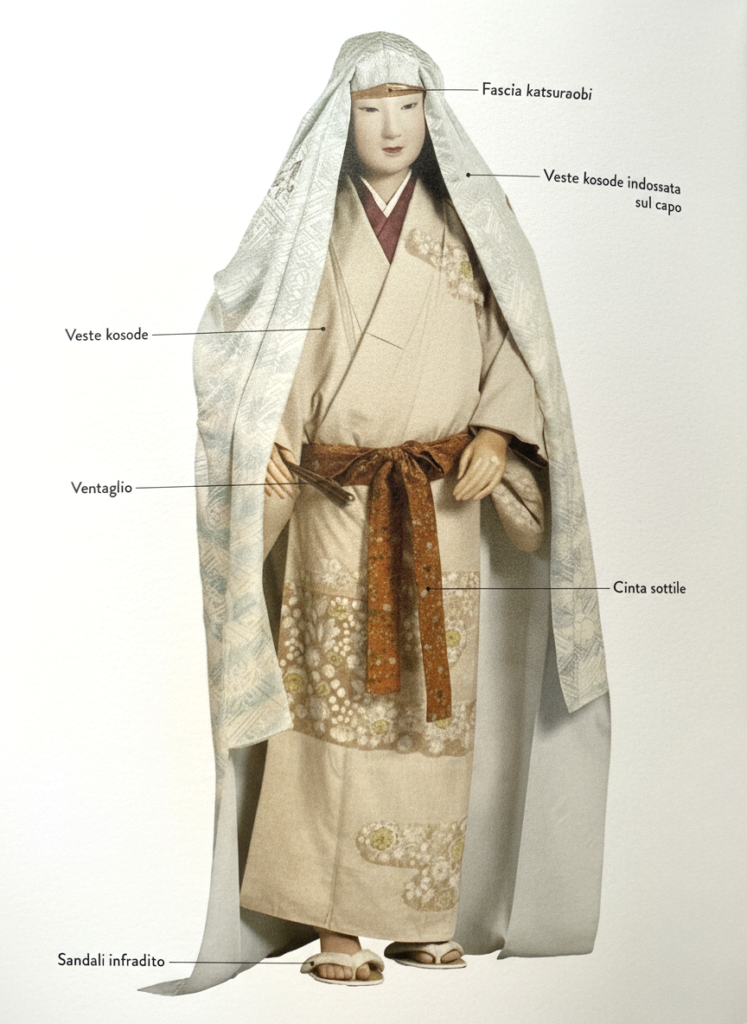

Due nuovi stili furono particolarmente significativi: lo stile katsugu e lo stile uchikake.

Lo stile katsugu era un tipo di kosode pensato per essere indossato sopra la testa, come un velo.

Lo stile uchikake, invece, richiamava l’antica tradizione di aggiungere strati al vestiario per aumentare la formalità, ed era quindi diffuso tra le donne di alto rango della classe samurai.

Il katsugu continuò ad essere indossato per diversi secoli, prima di cadere in disuso, mentre l’uchikake è arrivato fino ai giorni nostri: oggi viene utilizzato esclusivamente in abiti da sposa.

Nascque in questo periodo la tecnica Tsujigahana per la lavorazione del tessuto caratterizzata da motivi di fiori e foglie combinando la tintura a riserva mediante cucitura, dove alcune parti di un tessuto venivano protette dalla tintura, alla pittura a inchiostro. I dettagli erano poi dipinti a mano ed impreziositi con ricami e applicazioni di foglia d’oro molto apprezzati dall’aristocrazia.

Periodo Azuchi-Momoyama (1573–1600)

In questo breve ma significativo periodo, l’abbigliamento femminile fu influenzato da una crescente prosperità economica e da scambi culturali. I tessuti divennero più lussuosi e decorati con motivi audaci e colori vivaci. Il kosode continuò a essere l’indumento principale, spesso abbinato a un obi ancora più largo e ornato.

Gli artigiani di questo periodo perfezionarono la loro arte e non fu più necessario importare dalla Cina particolari tessuti come broccati in seta e damasco per particolari colori o ricami.

Periodo Edo (1603–1868)

L’esplosione economica del primo periodo Edo si ritrova anche nel vestiario e nell’evoluzione del kimono. Questo periodo chiamato genroku fu trainato dalla classe dei mercanti, i chōnin 町人, che facevano a lotta per esibire ed ostentare la loro ricchezza attraverso lussuosi abiti baroccheggianti, dipinti a mano, ricchi di decorazioni e colori sgargianti.

Questa continua ascesa della classe dei mercanti, che ricordo essere nel periodo Togugawa essere la classe alla base della piramide sociale giapponese (la shinōkōshō), costrinse lo shogunato ad imporre delle leggi che limitavano l’uso di tessuti pregiati e determinati colori alle classi inferiori. Venne loro vietato l’uso di tessuti viola o rossi, ricami dorati e l’uso di motivi shibori tinti in modo elaborato.

L’iki

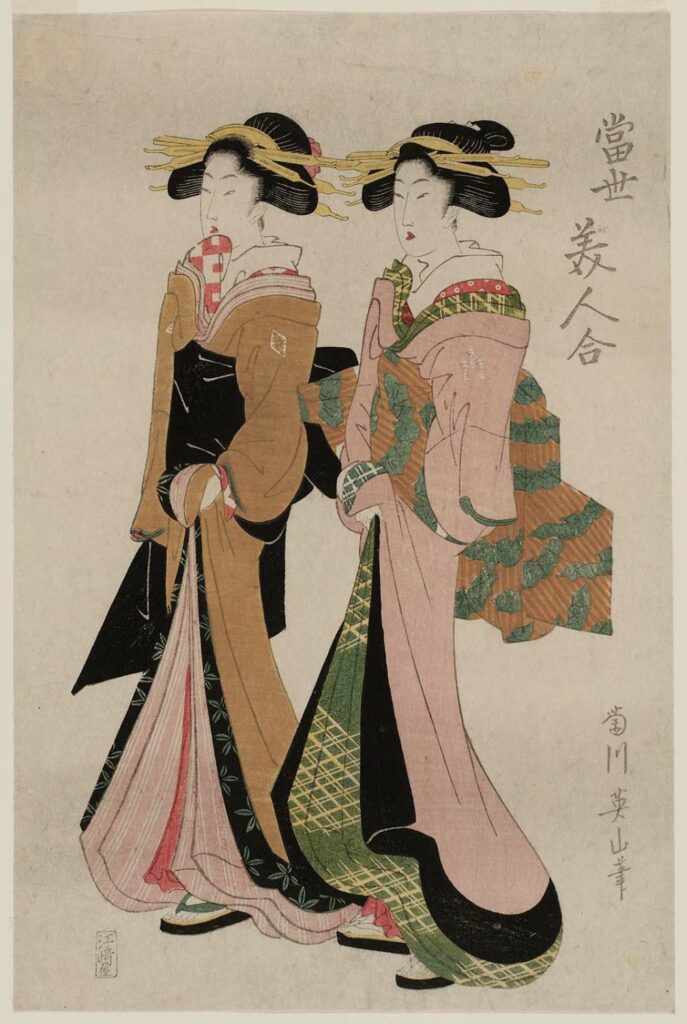

I mercanti non si limitarono a subire le leggi shogunali ma le sfruttarono ed in contrapposizione svilupparono un senso estetico che prese poi il nome di iki 粋, oggi spesso accostato anche al mondo del wabi-sabi. Questa moda prevedeva colori sobri e neutri all’esterno ma fodere interne elaborate e dai colori accesi. I motivi scelti erano minimali con linee sottili e con raffigurazioni simboliche, riferimenti culturali e significati nascosti. Al contrario l’obi divenne molto decorato, ma sempre mantenendo un elegante equilibrio con il kimono.

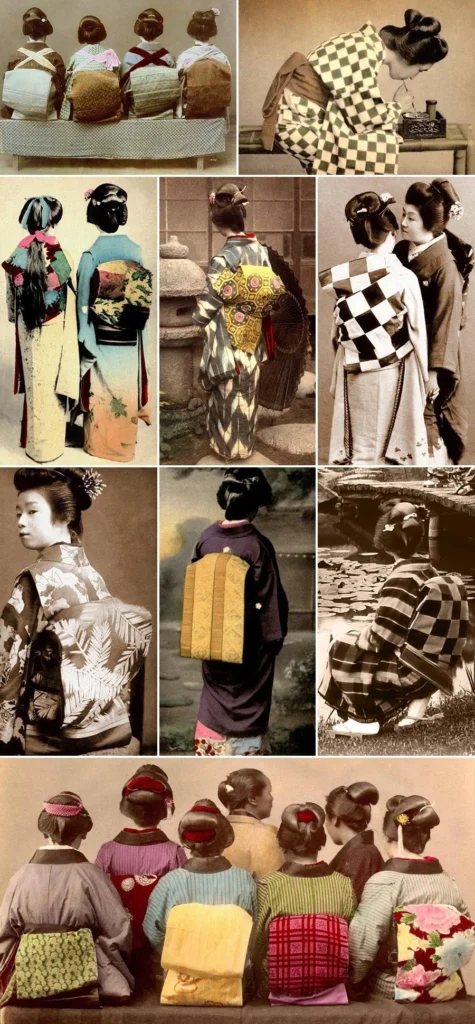

Al contempo le cortigiane d’alto rango, le oiran e le geisha adottarono un senso estetico basato sull’iki, con movimenti misurati e dettagli di abbigliamento raffinati ma non ostentati.

Di fatto nacque una nuova moda che influenzò l’evoluzione del kimono e della moda giapponese fino ai giorni nostri, equilibrio tra sobrietà e ricerca di dettagli.

Non vi furono particolari cambiamenti nelle forme; le maniche si allungarono per le donne nubili e la cintura divenne più lunga e ampia permettendo la sperimentazione di diversi modi di annodarlo, il musubi, letteralmente “connessione”. Congiuntamente si svilupparono vari stili di nodi e tessuti più rigidi per sostenerli.

Le maniche degli uomini erano ancora cucite quasi interamente al corpo (solo pochi cm liberi alla base), mentre quelle femminili erano molto più profonde e quasi del tutto staccate. Le maniche femminili potevano ricadere sopra l’obi largo senza problemi, mentre quelle maschili erano meno profonde per non essere impacciate dall’obi stretto. La loro larghezza raggiunse quasi quella dei pannelli del corpo del kimono. Infine i colletti (eri 襟) divennero più corti e stretti.

L’era moderna

La restaurazione Meiji di fine ‘800 diede inizio ad un profondo cambiamento nell’uso del kimono. L’ abolizione delle leggi che ne restringevano l’uso portò ad una diffusione di colori e decori prima riservati solo all’aristocrazia, facendo lentamente emergere una più marcata distinzione tra kimono formali e non.

L’influenza occidentale portò nuove tecniche ed innovazioni, come l’uso della lana o coloranti sintetici per kimono informali. Al contempo però si iniziarono a diffondere gli abiti occidentali anche nei contesti più formali e come divisa da lavoro, soppiantando così l’uso degli abiti tradizionali in particolar modo nella moda maschile.

Il kimono tra il 1900 ed il 1945, periodo di espansione colonialistica giapponese e di crescita del nazionalismo, divenne anche uno strumento di forte propaganda. Non mancano così kimono con disegni legati alla guerra o alla celebrazione della potenza militare nipponica.

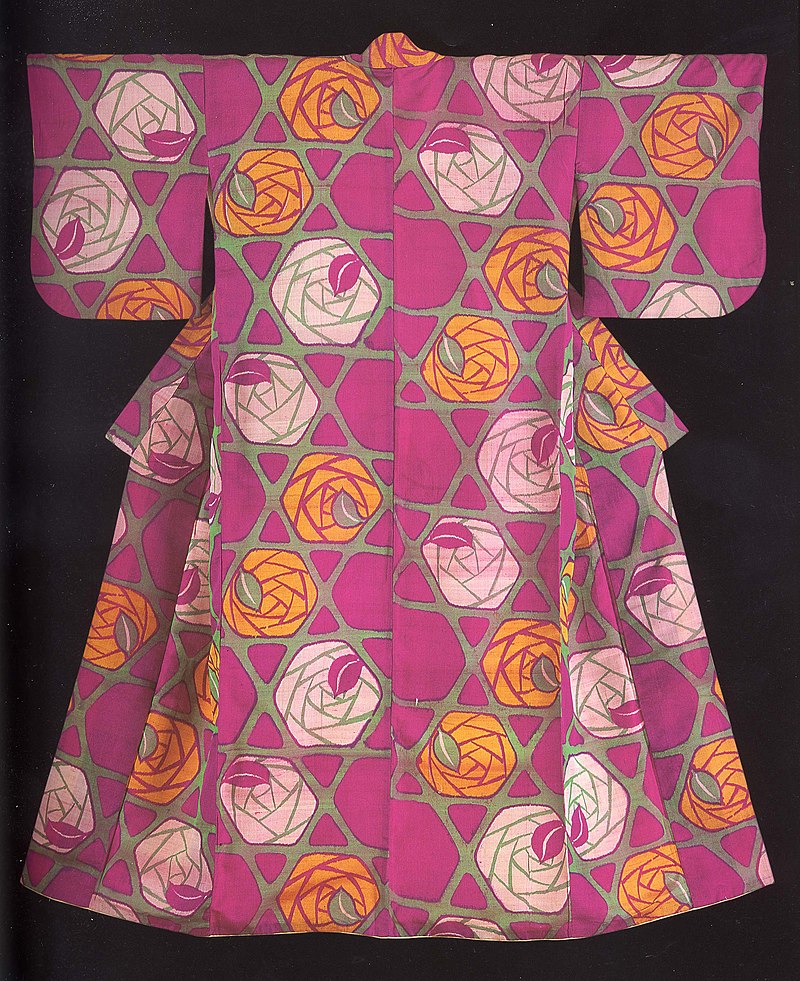

Meisen kimono

Tra i kimono storicamente più importanti, nacque nel periodo Taisho (1912-1926) il meisen kimono 銘仙, un kimono da tutti i giorni realizzato con l’omonima seta e con disegni e colori ispirati all’arte modernista occidentale. Soprattutto agli inizi della sua diffusione il decoro era semplice con strisce, croci, piume o motivi ripetuti. Nella prima parte del periodo Showa (1926 – 1989) le geometrie lasciarono il passo a grandi fiori e paesaggi vibranti e dinamici ispirati ai movimenti artistici europei come l’Art Deco e il Nouveau, l’Espressionismo astratto ed il Costruttivismo.

La diffusione di questo kimono continuò fino agli anni ’50/60 quando gli abiti occidentali cominciarono a soppiantarlo nella vita quotidiana della donna giapponese.

Questo kimono si caratterizzava per la combinazione di una seta meno costosa e di una tecnica di stampa e tessitura a stencil, una manifattura quindi più economica che per la prima volta permise a molte donne di avere un kimono in seta. La tecnica utilizzata era l’ikat (kasuri in giapponese), tecnica di origine indiana e importata in Giappone a fine ‘800 dove parti dei filati vengono protette tramite una stretta legatura per non essere tinte. Rispetto all’antico shibori, la tintura si applica sul filo, prima che il tessuto diventi tale. Questo permette la creazione in serie di motivi geometrici facilmente serializzabili, quindi meno artigianale e di più semplice e veloce realizzazione.

Il Meisen fu così protagonista di una piccola rivoluzione sociale, rappresentando il kimono della donna giapponese moderna e indipendente. Questo kimono, fortemente ispirato dalla cultura occidentale, fu a sua volta fonte d’ispirazione per designer e aziende occidentali come nel caso della finlandese Marimekko.

Un kimono per tutti

Il kimono, che fino al periodo Edo era solo appannaggio dell’aristocrazia e dei ceti abbienti, da inizio ‘900 divenne alla portata di tutti. Questo fattore ebbe importanti e profonde ripercussioni nel suo processo di formalizzazione, nelle diverse tipologie e nelle sue regole d’uso in società. Il periodo Meiji traghettò questo capo verso la modernità, in un’epoca dove crebbero le occasioni sociali per indossarlo senza più restrizioni.

Quando gli uomini passarono all’abbigliamento occidentale per la vita quotidiana, il kimono perse centralità nella moda maschile, ma acquisì nuova forza nel mondo femminile, diventando un simbolo culturale codificato e identitario. La conseguenza fu la strutturazione di uno stile “femminile” del kimono, con regole molto più definite su forma, colori, occasioni d’uso.

Nascono in questo periodo il furisode, il tomesode, l’homongi, il komon, lo shiromuku, lo tsumugi ed il meisen. Inoltre si comincia a formalizzare la rigida vestizione del kimono, kimono kitsuke 着物着付け, ed etichetta da seguire per indossare il kimono corretto in ogni momento dell’anno a seconda di fattori come: stagione, occasione, orario, colori, età e stato civile della donna.

La bolla economica del Sol Levante degli anni ’70 e ’80 (baburu jidai バブル時代) portò ad un miglioramento degli standard di vita dei giapponesi ed un conseguente fiorire di aziende che producevano kimono. Un kimono formale arrivava (e arriva) a costare migliaia di euro a seconda della manifattura. Questa apogeo del kimono terminò con la recessione iniziata negli anni ’90 che vide sia la chiusura di numerose aziende a causa della minore richiesta sia una maggiore diffusione degli abiti formali occidentali tra i giapponesi anche per eventi cerimoniali.

È in questo periodo che nascono numerosi negozi dedicati ai kimono di seconda mano, piccoli rivenditori dove si ritrovano centinaia di kimono oramai in disuso venduti per un minima frazione del prezzo originale.

L’uso del kimono oggi sta lentamente ritornando sia tra le donne che tra gli uomini, ma rimangono comunque lontani i fasti di un tempo oramai passato, preferendo possibilmente il noleggio all’acquisto.

Una delle cerimonie dove è sempre indossato il kimono è il Seijinshiki 成人式, la cerimonia del giorno in cui si celebra la maggiore età delle ragazze che in quell’anno hanno compiuto 18 anni (prima del 2023 si festeggiava al compimento dei 20 anni).

Concludo specificando che tra le geisha e le maiko (apprendiste geisha) ancora oggi si utilizza il kimono e la moda occidentale non ha mai sostituito la tradizione del loro vestiario.

Il kimono e l’occidente

Durante la sua lunga storia, il kimono ha avuto modo di entrare in contatto con l’occidente portando ad inaspettate influenze reciproche (benchè maggiori quelle ricevute dall’occidente). Il termine stesso kimono è oggi erroneamente accostato anche ad un particolare tipo di vestaglia da camera o al dōgi, la divisa utilizzata da chi pratica arti marziali.

Il kimono arriva in occidente

I primi a farci conoscere la bellezza estetica del capo giapponese sono stati gli olandesi con la loro Compagnia delle Indie orientali (VOC), gli unici che avevano il permesso di commerciale con il Giappone durante il sakoku, il periodo di chiusura dell’era Tokugawa, importando dal 1615 questa veste esotica.

Il kimono divenne da lì a poco un abito pregiato, un tesoro da collezionare o da sfoggiare per le donne della ricca aristocrazia europea senza avere però nessuna contezza del suo significato e di come andasse indossato. Un esempio lo troviamo nel dipinto “La seconda moglie di Gerrit Schouten” del 1665 dove la donna indossa chiaramente un prezioso kimono in seta some sopraveste. Il kimono rappresentò fino agli inizi del XX secolo un simbolo di esotismo, femminilità ed erotismo per le signore dell’alta società.

L’interesse dell’occidente verso il kimono raggiunge il suo apice in concomitanza del femoneno culturale dello japonisme. Un esempio in arte lo troviamo con il celebre dipinto “la Japonaise” di Claude Monet del 1876.

Una testimonianza della fascinazione per il Sol Lavante di inizio ‘900 furono anche le pubblicità della così nominata “Elegante veste da camera” venduta dalla francese Al Mikado che costantemente si trovavano nelle riviste di tutta Europa. In Italia le troviamo nella rivista culturale “La Scena Illustrata”.

L’occidente influenza il kimono

L’incontro tra occidente e Giappone ebbe anche alcune influenza nella moda del kimono. A cavallo del XX secolo e contemporanea diffusione della moda occidentale si trovò l’esigenza di coniare due termini in giapponese prima non necessari: wafuku 和服 per indicare i vestiti giapponesi e yōfuku 洋服 per quelli occidentali.

Un esempio interessante di contaminazione, oltre al sopracitato kimono meisen, è stato l’obidome 帯止め, letteralmente “ferma obi”, accessorio un tempo non presente nei kimono ma che venne creato sulla scia delle spille tanto di moda nel vestiario del tempo in occidente.

L’etichetta nella scelta del kimono

Gli elementi principali per la scelta corretta di un kimono sono diversi e cambiano tra uomini e donne. Tra le regole più importanti nell’indossare un qualunque kimono vi è l’importanza di chiuderlo con la parte sinistra sopra la destra. Il contrario viene fatto esclusivamente nei kimono indossati dai defunti.

Donne

La tipologia

I kimono a manica lunga fanno parte della macrocategoria dei furisode 振袖, letteralmente “maniche svolazzanti” evengono indossati dalle donne nubili. Esistono poi sottocategorie a seconda della lunghezza di questa manica: l’ōfurisode (大振袖): Il tipo più lungo, con maniche che possono superare i 110 cm, usato per eventi molto formali, il chūfurisode (中振袖) con Maniche medie (circa 90-107 cm), molto diffuso per la sua grazia e comodità ed il kofurisode (小振袖), Il più corto (circa 75-87 cm), spesso indossato con l’hakama (gonna pantalone).

Tutti i kimono che invece hanno maniche corte, quindi circa 40/50 cm, vengono indossati dalle donne sposate all’interno del quale rientrano numerose tipologie di kimono a seconda dell’occasione di indosso e della formalità.

Stagione

Primavera: Sono adatti i colori chiari come il verde pallido.

Estate: I colori freddi come la lavanda o il blu scuro sono adatti.

Autunno: Colori che imitano le tonalità delle foglie che cambiano.

Inverno: Colori forti come il nero e il rosso sono molto apprezzati.

La scelta del kimmono in base alla stagione è detta koromogae 衣替え.

Occasione

Matrimoni: Sono popolari i motivi di buon auspicio e i colori chiari.

Occasioni festive: Sono popolari i kimono con motivi di buon auspicio come il pino, il bambù e il prugno.

Età

Giovani: I colori vivaci, ed uso di accessori colorati e più vistosi.

Adulti: Colori tenui, meno appariscenti, decorazioni di minore grandezza ed accessori più sobri.

Il colore

Rosso: Ricchezza e potere

Bianco: Purezza

Blu: Pace e sicurezza

Rosa: Vitalità e femminilità

Giallo: Ricchezza e coraggio

Viola: Autorità

Nero: Dignità e formalità, ma può anche significare dolore in occasione di un funerale.

Uomini

Anche per gli uomini vi sono delle regole, ma molto meno stringenti rispetto a quello femminile. Il modello usato è generalmente sempre lo stesso differenziandosi per colore, tipi di tessuto e la presenza degli stemmi (kamon). Il più comune è il Montsuki hakama (紋付袴) indossato sopra una sottoveste bianca e con pantaloni hakama a righe verticali. È l’equivalente maschile del kimono da cerimonia più formale.

Il kimono meno formale è il nagagi 長着, letteralmente abito lungo, sempre in toni scuri, che diventa maggiormente formale se indossato insieme all’haori 羽織, una “giacca” tradizionale.

Le tipologie di kimono

Come facilmente intuibile esistono svariate tipologie di kimono adatti ad ogni circostanza, in particolare per il gentil sesso. Cercherò così di elencare i principali.

Kimono per donna

In ordine dal meno formale al più formale:

- Meisen (名泉)

- Komon (小紋)

– Kimono casual con motivi ripetuti su tutta la superficie.

– Usato per uscite informali, shopping, cene. - Iromuji (色無地)

– Kimono tinta unita senza motivi, adatto a diverse occasioni (dal tè ai funerali).

– Può diventare più o meno formale in base agli accessori e alla presenza o meno di stemmi (mon). - Tsukesage (付け下げ)

– Simile all’hōmongi ma con motivi più semplici e posizionati separatamente.

– Meno formale dell’hōmongi. - Hōmongi (訪問着)

– Kimono semi-formale con motivi che continuano senza interruzione tra maniche, spalle e orlo.

– Adatto a visite formali, cerimonie e feste. - Iro-tomesode (色留袖)

– Kimono formale con maniche più corte. Colorato, ma con lo stesso stile, per donne sposate o non.

– Esistono due varianti: - Furisode (振袖)

– Kimono con maniche molto lunghe e fluttuanti.

– Indossato da giovani donne non sposate.

– Usato per cerimonie formali come la maggiore età o matrimoni. - Kurotomesode (黒留袖): nero, con motivi solo sotto la vita, per donne sposate (es. madri della sposa/o). Usato per cerimonie e ancor più formale se con gli stemmi familiari kamon (da due a cinque).

Altri:

- Uchikake (打掛)

– Sontuoso soprabito da sposa, pesante e riccamente decorato, indossato aperto sopra il kimono.

– Usato nei matrimoni tradizionali o da attori di teatro. - Susohiki / Hikizuri (裾引き / 引きずり)

– Kimono a strascico, usato da geisha, maiko e attrici.

– Richiede una postura e camminata specifiche. - Yukata (浴衣)

– Kimono leggero e informale in cotone, non foderato.

– Usato in estate, spesso indossato per i festival o nei ryokan. - Nibushiki Kimono (二部式着物)

– particolare tipo di Kimono da casa che invece di essere intero è costituito da due pezzi separati.

– Si indossa senza obi ma si allaccia in vita con un nastro. Ricorda la vestaglia occidentale.

Kimono per uomini

- Kutsurogi no Sharegi (くつろぎの洒落着)

Kimono comodo da casa, anche chiamato “kimono da relax” o “kimono da salotto”. Realizzato in tessuti morbidi e caldi (es. cotone doppio o lino), di solito senza hakama e nagajuban. - Odekake no Sharegi (お出かけの洒落着)

Kimono casual ma curato per uscire, ad esempio per andare a teatro, a una mostra o in un locale tradizionale. Può essere in seta, lana o cotone pregiato. Con fantasie sobrie ma non completamente neutre. - Junreisō Haori-Hakama (準礼装 羽織・袴)

“Abito semi-formale”: simile al precedente ma con meno formalità, ad esempio con meno stemmi o colori meno tradizionali (tipo blu, grigio). Può essere usato in eventi eleganti ma non ufficiali. - Montsuki (紋付)

Kimono formale nero (ma esistono anche versioni colorate) con lo stemma di famiglia (kamon) stampato. Di solito se ne usano 5 per la massima formalità. Spesso abbinato a hakama a righe (shima-hakama) e haori. È il completo da cerimonia più comune per matrimoni, funerali e visite ufficiali. - Reisō Haori-Hakama (礼装 羽織・袴)

Abbigliamento cerimoniale formale: montsuki + hakama + haori. “Reisō” significa proprio “abbigliamento formale”. È usato per cerimonie come nozze, celebrazioni importanti, ricevimento ufficiale, ecc.

Altri:

- Mofuku da uomo (喪服)

Kimono da lutto completamente nero (kimono, haori, hakama, obi e accessori). Usato durante funerali o visite al tempio per commemorazioni. Deve essere molto sobrio e privo di decori. - Yukata (浴衣)

Kimono informale estivo, in cotone, senza fodera. Usato in estate spesso in occasione dei festival (matsuri).

Kimono speciali

Esistono anche kimono oramai non più utilizzati o indossati solo da figure religiose o in rarissime eccezioni:

- Jūnihitoe (十二単)

– Abito estremamente cerimoniale dell’antica corte imperiale, composto da 12 (o più) strati.

– Indossato solo da nobildonne, oggi usato per rievocazioni o matrimoni reali. - Kariginu (狩衣)

– Indumento da caccia della nobiltà Heian, oggi usato nei rituali di corte e cerimonie scintoiste.

– Indossato anche da sacerdoti o danzatori kagura. - Miko no Fuku (巫女の服)

– Abito tipico delle miko (giovani assistenti dei templi scintoisti).

– Composto da hakama rossi (hibakama), un haori corto e capelli con la coda raccolti in una particolare acconciatura con carta giapponese. - Kanzōsō (喪装)

– Kimono da lutto, tutto nero e molto semplice, con obi e accessori neri.

– Indossato ai funerali o in periodi di lutto. - Kimono da teatro (Nō, Kabuki, ecc.)

I costumi da scena sono spesso kimono modificati, con colori vivacissimi, imbottiture, maniche extra-lunghe o fodere teatrali.

– Usati esclusivamente in performance artistiche, non sono adatti alla vita quotidiana. - Shiromuku e Irouchikake (白無垢 / 色打掛)

– Indumenti da sposa altamente cerimoniali, considerati “kimono speciali” perché usati solo in occasione del matrimonio. il primo è completamente bianco e con un particolare copricapo indossato durante la cerimonia nuziale shintoista. Il secondo al contrario è ricco di colori e decorazioni. Spesso sotto l’irouchikake si indossa il kimono kakeshita, più leggero e aderente (bianco o colorato). - Sokutai (束帯)

– Il sokutai è l’abito di corte maschile più formale dell’antico Giappone, usato dalla nobiltà, dai funzionari di alto rango e dalla famiglia imperiale.

– Oggi è indossato solo in occasioni eccezionalmente solenni, come incoronazioni (ad esempio dell’Imperatore Naruhito nel 2019), riti religiosi di corte (shintoisti) o cerimonie tradizionali imperiali (es. capodanno, nozze imperiali, ecc.).

Non kimono

Infine voglio citare alcuni capi giapponesi che noi occidentali spesso chiamiamo “kimono” ma benchè derivino in qualche modo da esso, non sono tecnicamente annoverabili come tali:

- Dōgi (道着) – Gi, Karate-gi, Judo-gi, Aikido-gi

– L’uniforme usata nelle arti marziali.

– Ha maniche dritte, tessuto molto robusto, cintura (obi) che indica il grado.

– Sebbene venga spesso chiamato “kimono da karate”, non è un kimono tradizionale ma un’uniforme marziale. - Happi (法被)

– Giacca corta con maniche dritte, spesso decorata con kanji o simboli di festival.

– Usata durante matsuri o eventi pubblici. Spesso confusa con un kimono, ma è una giacca. - Samue (作務衣)

– Abito da lavoro dei monaci buddisti, oggi usato anche come pigiama o abbigliamento comodo da casa.

– Simile a un kimono ma pensato per il lavoro e la praticità. - Jinbei (甚平)

– Abito estivo maschile e da bambini, composto da un top con maniche corte e pantaloncini.

– Spesso venduto nei festival giapponesi all’estero come “kimono da uomo”, ma in realtà è molto informale e diverso dal kimono vero. - Kappōgi (割烹着)

– Grembiule giapponese lungo, spesso indossato sopra il kimono per cucinare o fare lavori domestici.

– A volte scambiato per un tipo di kimono per via del suo stile.

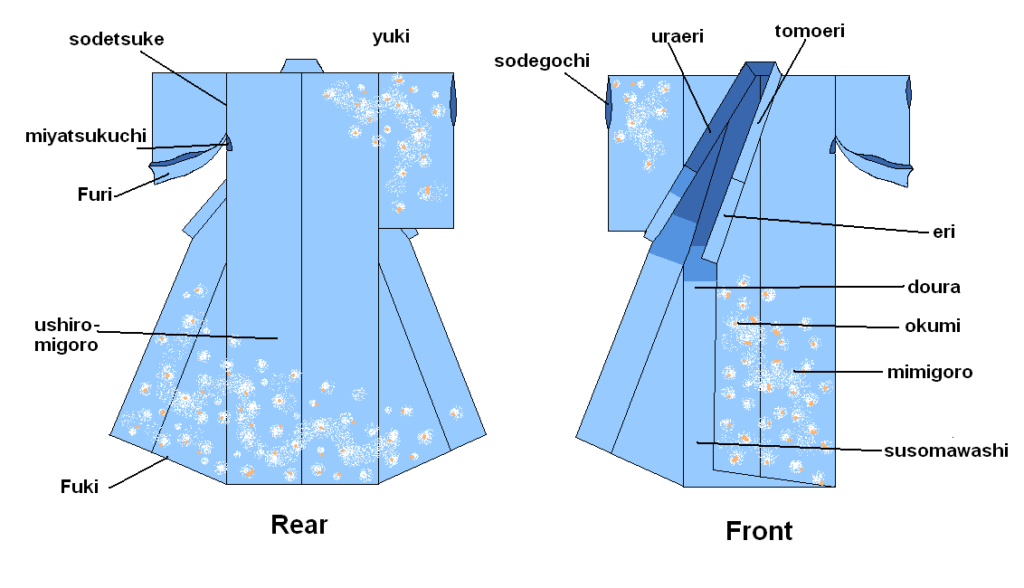

Le parti del kimono

Il kimono ha la particolarità di essere ricavato da una lunga striscia di tessuto chiamata tanmono 反物 lunga generalmente 11,5 metri e larga 36 centimetri per le donne e 12,5 metri e larga 42 per gli uomini. Della stessa lunghezza è il tanmono per la fodera del capo nei kimono che la prevedono.

Nello specifico esiste proprio in relazione al kimono legato alla stagione, il koromogae accennato precedentemente, esistono 3 tipologie di kimono a seconda della presenza o meno della fodera:

- gli hitoe 単衣, kimono senza fodera usati generalmente a giugno e settembre. Sono realizzati con seta da una texture intermedia.

- gli usumono 薄物, kimono senza fodera utilizzati in estate. Sono realizzati con una seta molto leggera come la Ro o Chirimen.

- gli awase 袷, kimono con fodera adatti ai mesi rigidi.

Proprio grazie a queste peculiarità gli sprechi di tessuto per la fabbricazione di un kimono sono quasi nulli e le possibilità di modifiche e rettifiche sono semplici. In particolare le cuciture sono realizzate a mano in modo da poter essere scucito senza grandi difficoltà. Quest’ultimo fattore aveva anche la duplice funzione di favorirne lo smontaggio per la pulizia, pratica oramai in disuso perché troppo costosa.

- Dōura (胴裏) – Fodera superiore del kimono (nella parte del busto).

- Hakkake (八掛) – Fodera inferiore del kimono (visibile vicino all’orlo e all’interno delle maniche).

- Eri (衿) – Colletto.

- Fuki (袘) – Bordo dell’orlo, una sorta di rinforzo nella parte bassa del kimono.

- Furi (振り) – Parte della manica che pende sotto il giromanica (letteralmente “che pende”).

- Maemigoro (前身頃) – Pannelli frontali del kimono (escludendo l’okumi). Ci sono il maemigoro destro e sinistro.

- Miyatsukuchi (身八つ口) – Apertura sotto la manica nei kimono femminili, tra il busto e la manica.

- Okumi (衽) – Pannello frontale sovrapposto, cucito davanti sotto il colletto (lato interno).

- Sode (袖) – L’intera manica.

- Sodeguchi (袖口) – Apertura della manica a livello del polso.

- Sodetsuke (袖付) – Cucitura del giromanica (punto in cui la manica è attaccata al corpo del kimono).

- Susomawashi (裾回し) – Fodera nella parte inferiore interna del kimono (di solito decorata o colorata nei kimono da donna).

- Tamoto (袂) – “Tasca” formata dalla parte inferiore della manica (dove si possono anche mettere piccoli oggetti).

- Tomoeri (共衿) – Colletto aggiuntivo cucito sopra il colletto interno (uraeri) per protezione e stile.

- Uraeri (裏襟) – Colletto interno, cucito al corpo del kimono sotto il tomoeri.

- Ushiromigoro (後身頃) – Pannelli posteriori del kimono, divisi in destra e sinistra.

Gli accessori del kimono

Gli accessori che accompagnano il kimono sono numerosi; non esistono ovviamente bottoni, zip o velcro ma ogni parte è tenuta tramite la costrizione delle corde che si indossano. Per questo la sua vestizione richiede pratica ed oggi risulta complessa per molti giapponesi non più abituati ad indossarlo quotidianamente.

- Obi (帯)

La cintura principale del kimono. Esistono moltissimi tipi di obi: maru-obi (molto formale), fukuro-obi, nagoya-obi, hanhaba-obi (casuale), ecc. La lunghezza e lo stile del nodo (musubi) variano a seconda dell’occasione. - Obijime (帯締め)

Il cordoncino decorativo usato per fissare l’obi. Aggiunge colore e decoro. - Obiage (帯揚げ)

La fascia di stoffa che si inserisce sopra l’obi per coprire la parte superiore e tenere il makura (cuscinetto) fermo. Anche decorativa. - Makura (枕)

Il cuscinetto usato per sostenere il nodo dell’obi (soprattutto per stili come il taiko-musubi). - Haneri (半襟)

Il colletto decorativo cucito o fissato al juban (sottoveste), visibile sopra il colletto del kimono. Serve anche per proteggere il kimono dal sudore. - Juban (Nagajuban – Hanjuban) (襦袢)

Sottoveste lunga in seta o cotone, indossata sotto il kimono per proteggerlo. - Koshi-himo (腰紐)

Cinturini di stoffa semplici usati per fissare temporaneamente il kimono o il juban in posizione durante la vestizione. - Datejime (伊達締め)

Fascia piatta in tessuto (a volte in velcro oggi) per appiattire e fissare il kimono dopo averlo indossato. - Tabi (足袋)

Calze bianche con alluce separato, da indossare con i sandali tradizionali. - Zori / Geta (草履 / 下駄)

Sandali tradizionali: i zori (più formali, simili a ciabattine raffinate) o i geta (più rustici, in legno, con suola rialzata). - Kanzashi (簪)

Fermagli e ornamenti per capelli usati soprattutto in occasioni formali o da geisha/maiko. - Kinchaku / Kago (巾着 / 籠)

Borsette tradizionali in tessuto (kinchaku) o con struttura in bambù (kago).

Conclusione

Scelgo di concludere questo articolo citando Nino De Sanctis tratto dall’articolo “Le graziose figlie del Sol Nascente” di una delle riviste per donne di inizio ‘900 che ben ci dona l’immagine del kimono per noi occidentali romantici.

… chi in Tokyo o nella Vecchia Kyoto ha assistito ad una festa popolare, avrà certo ammirato non solo la bellezza delle donne e le artistiche toilette, ma lo splendore dei colori che anche visti da lontano paiono un vero campo di fiori a farfalle svolazzanti. Il kimono che è sempre in vista è di stoffa preziosa, potendovisi riconoscere da esso la posizione sociale e la donna che lo indossa…

…La Giapponese inpiedi è assai carina ma tosto che cammina si muove come un uccellino, una fata incantevole ai cui piedi sarebbe dolce vivere, sognare, dire mille di quelle follie che fanno alzare le spalle alla gente di sangue freddo e formano la delizia degli innamorati…

Fonti:

Wikpedia

Soranews24

Sengokudaimyo

Sbooth

wikimono

meisenkimonocollection

thecollector.com

Nani.sg

oldjapan.org

Kimonoflaminia.com

costume.iz2.or.jp